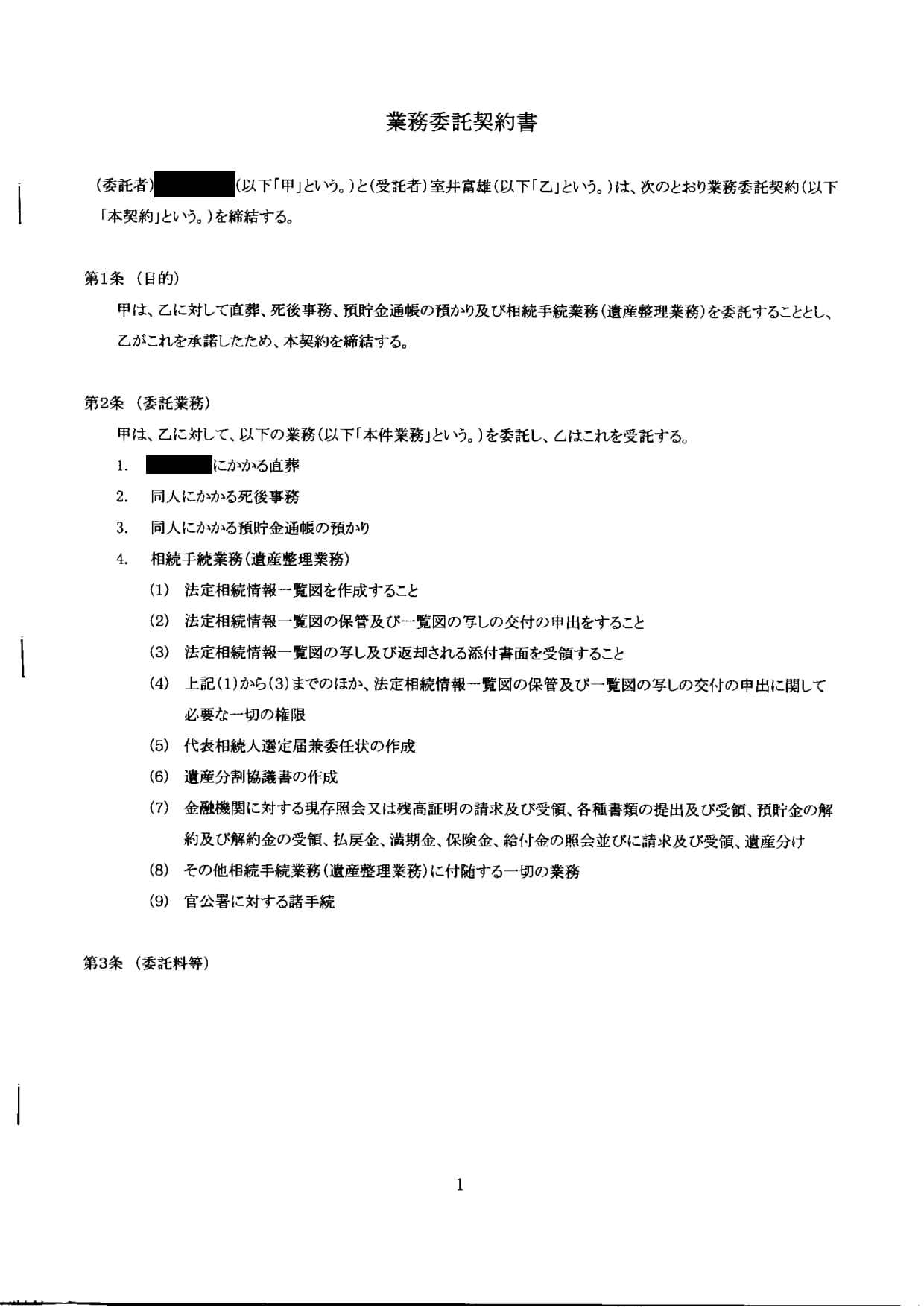

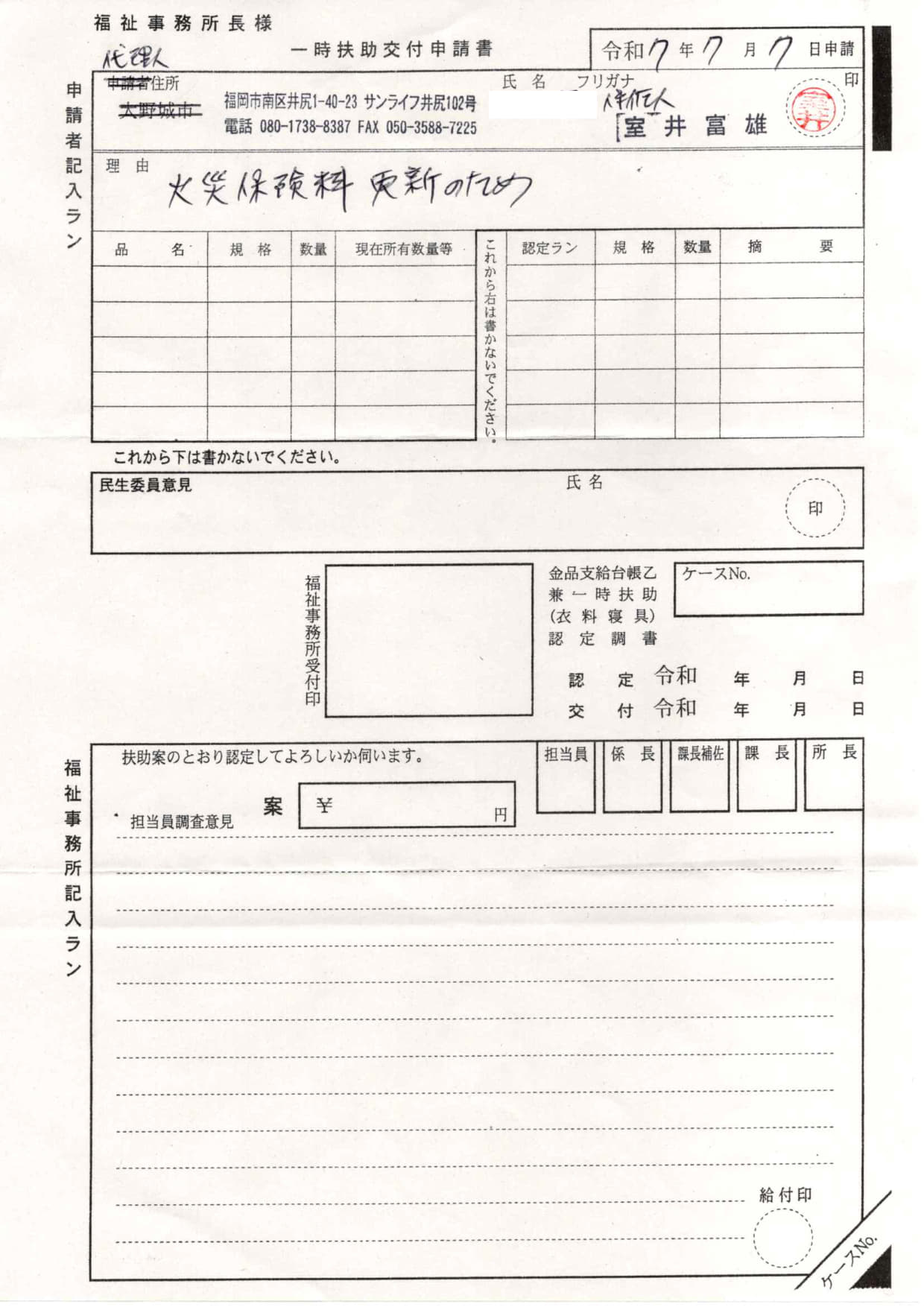

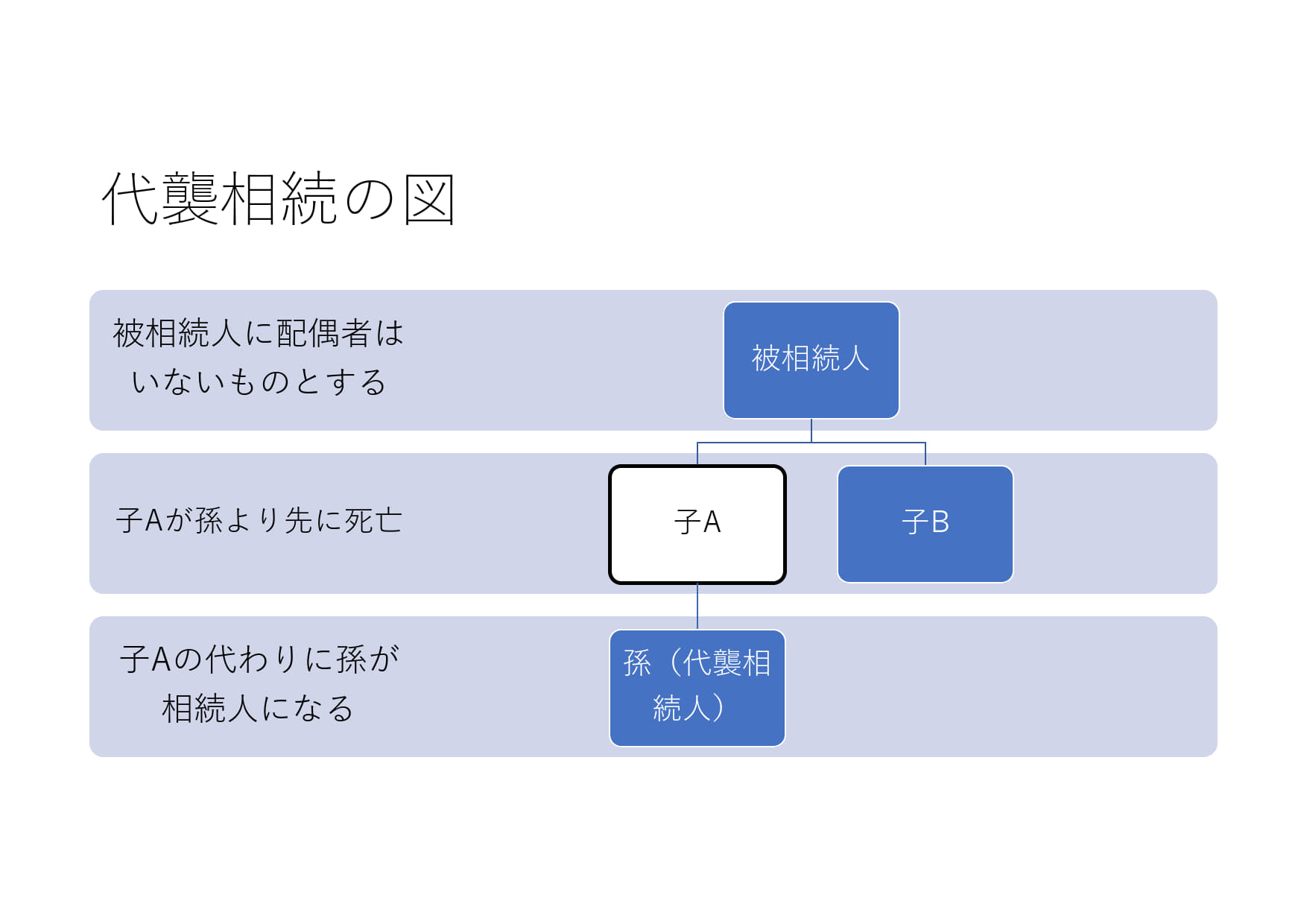

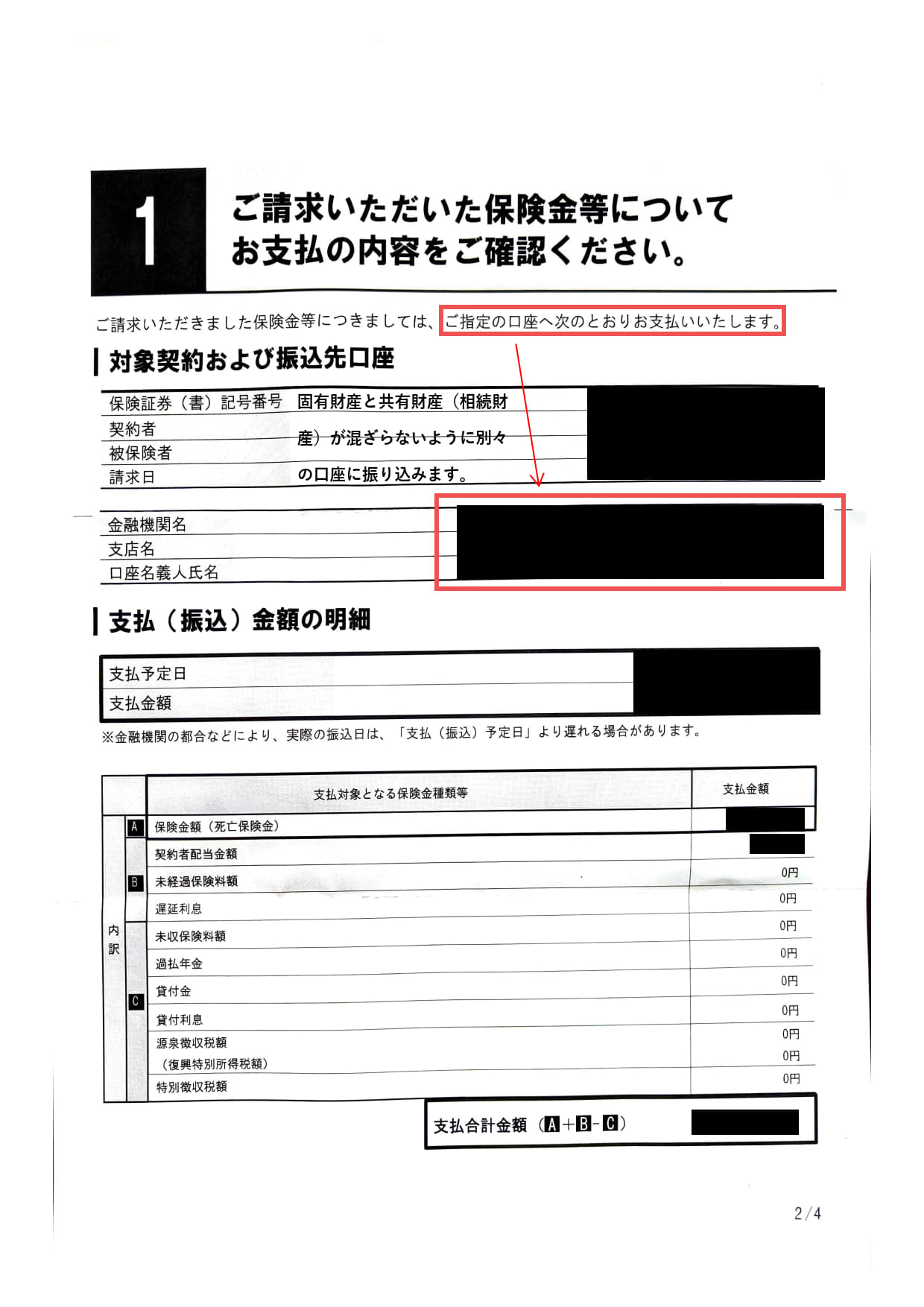

被保護者が入院により保護基準額が下がり保護費の返還を求められることがあります。収入認定も同様です。生活保護法の基本原則は他法優先です(補足性の原則)。利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが求められます。保護開始の要件であることは当然として、受給中であっても求められます。前回、死亡後の費用返還について調査しました。今回、存命中の費用返還について調査します。

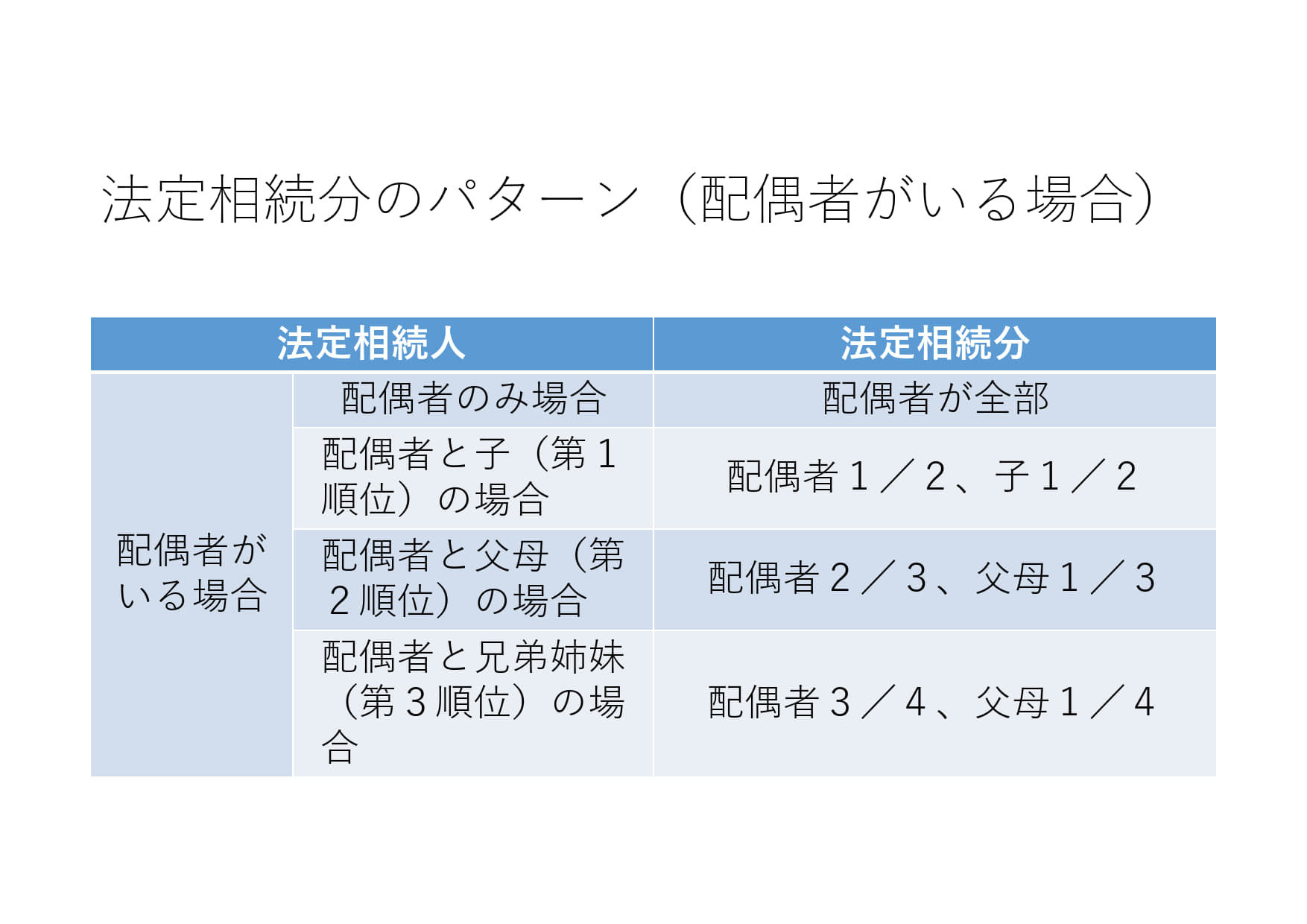

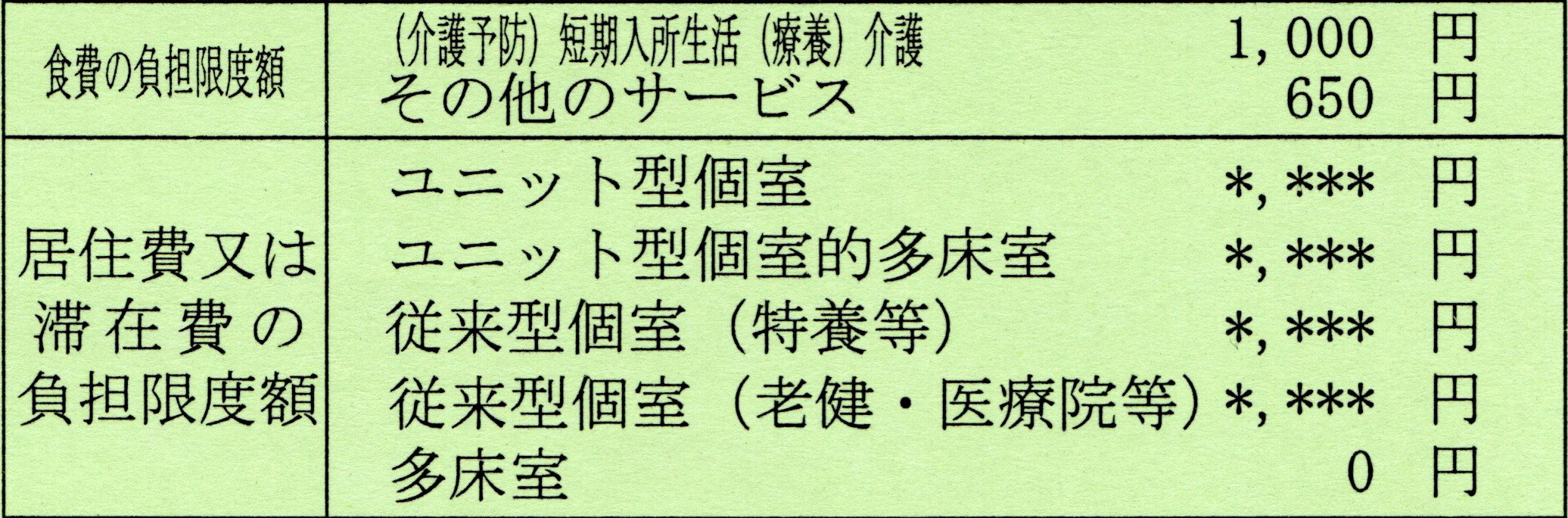

令和7年12月18日現在 福岡市の最低生活費は106,450円です(施設入所の場合)。年金が0円の場合、最低生活費が保護費として全額支給されます。年金が仮に70,000円(月換算)の場合、他法優先(補足性の原則)が適用され、最低生活費から年金を控除された額が保護費として支給されます。自立支援医療制度(心身の障害のために継続的な治療が必要な方の医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度)が利用できる場合、当該制度を利用することも求められます。

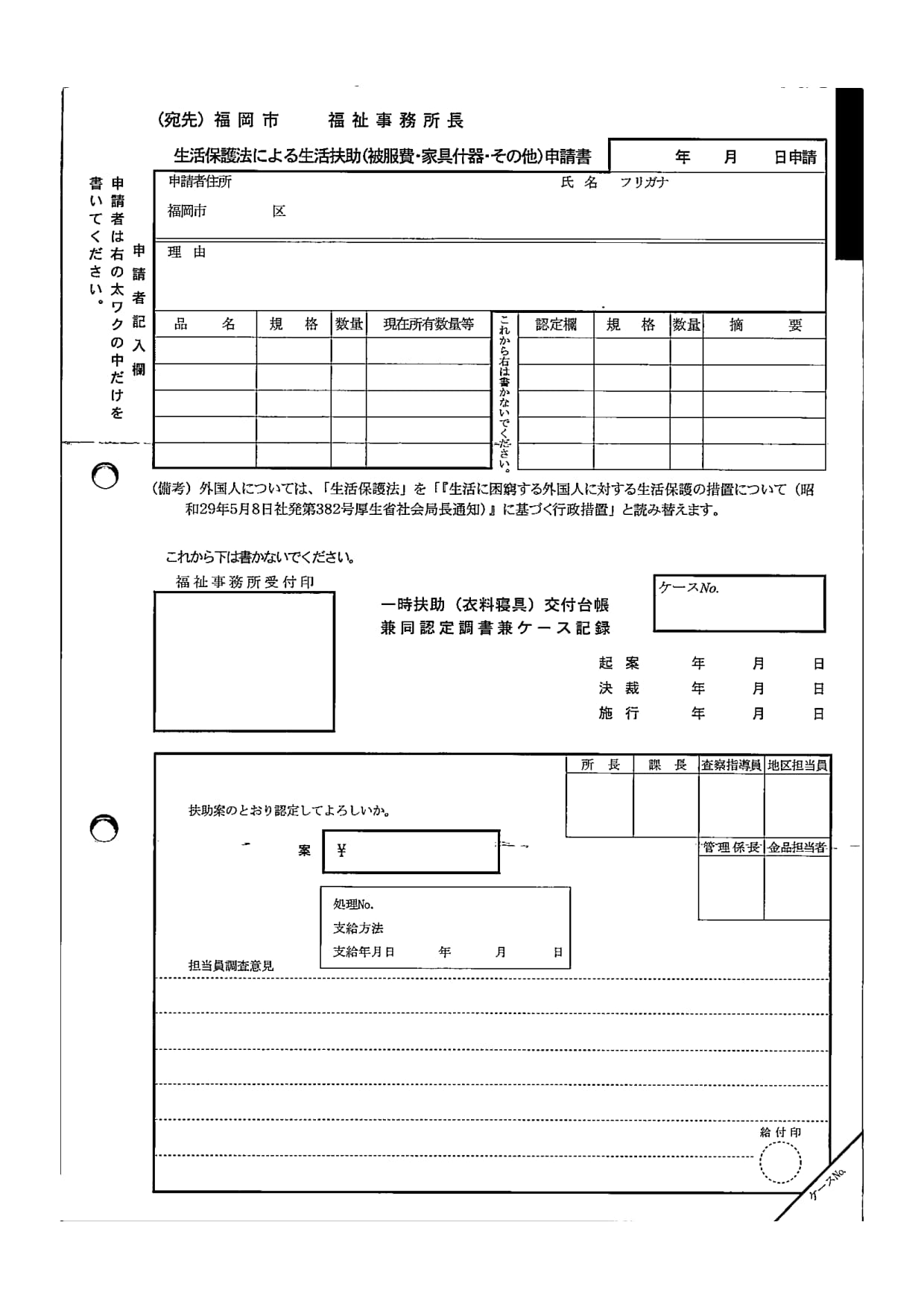

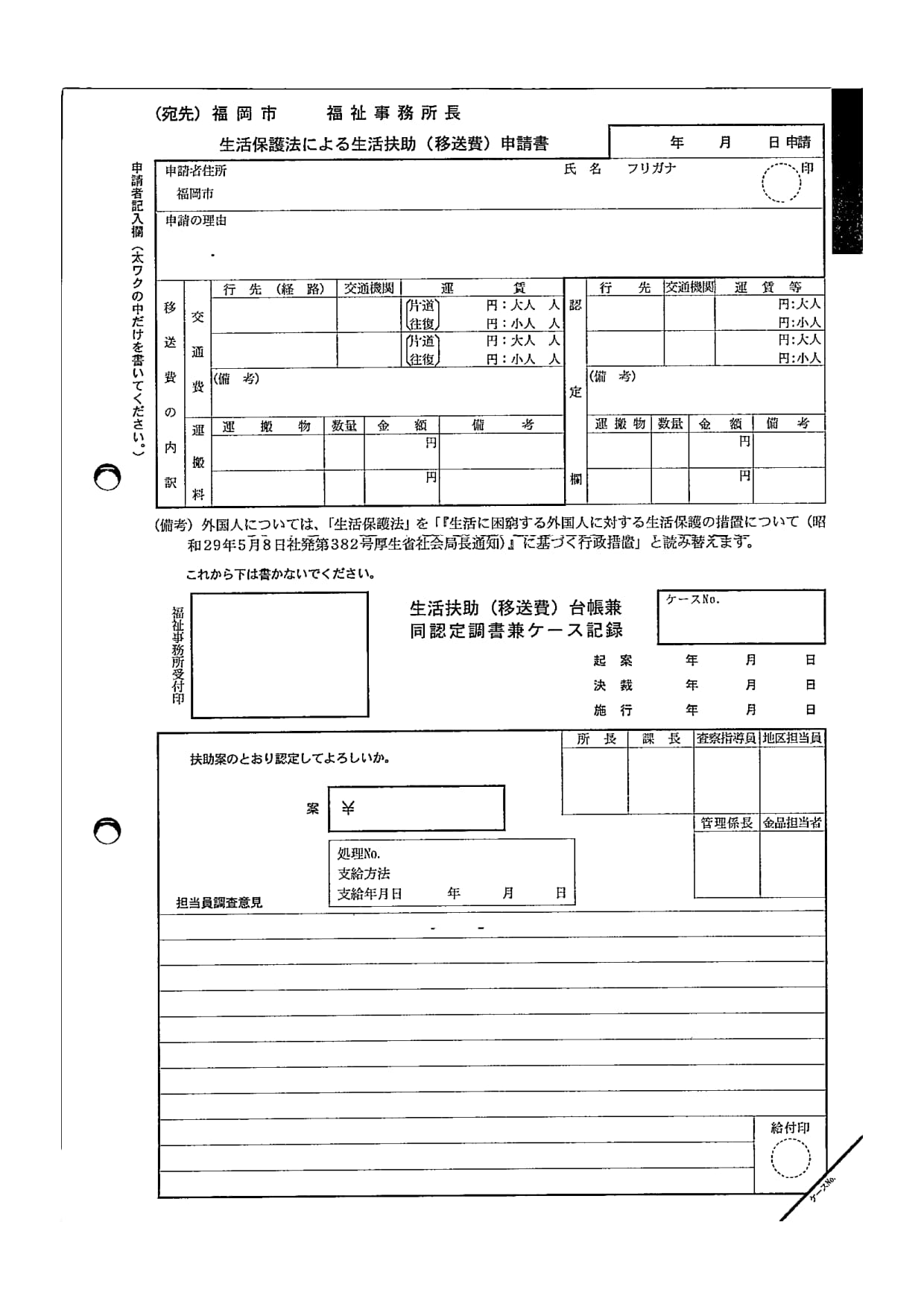

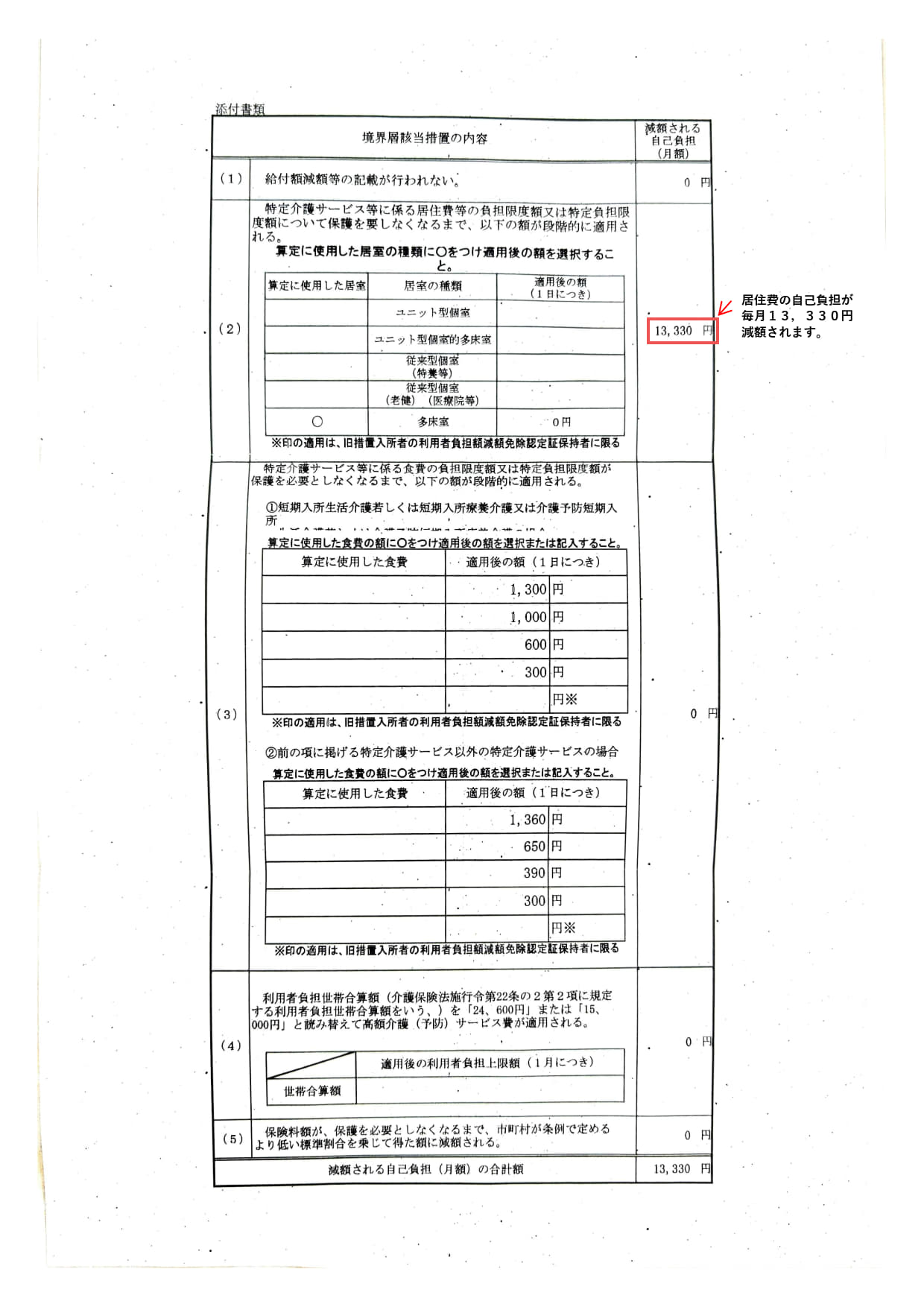

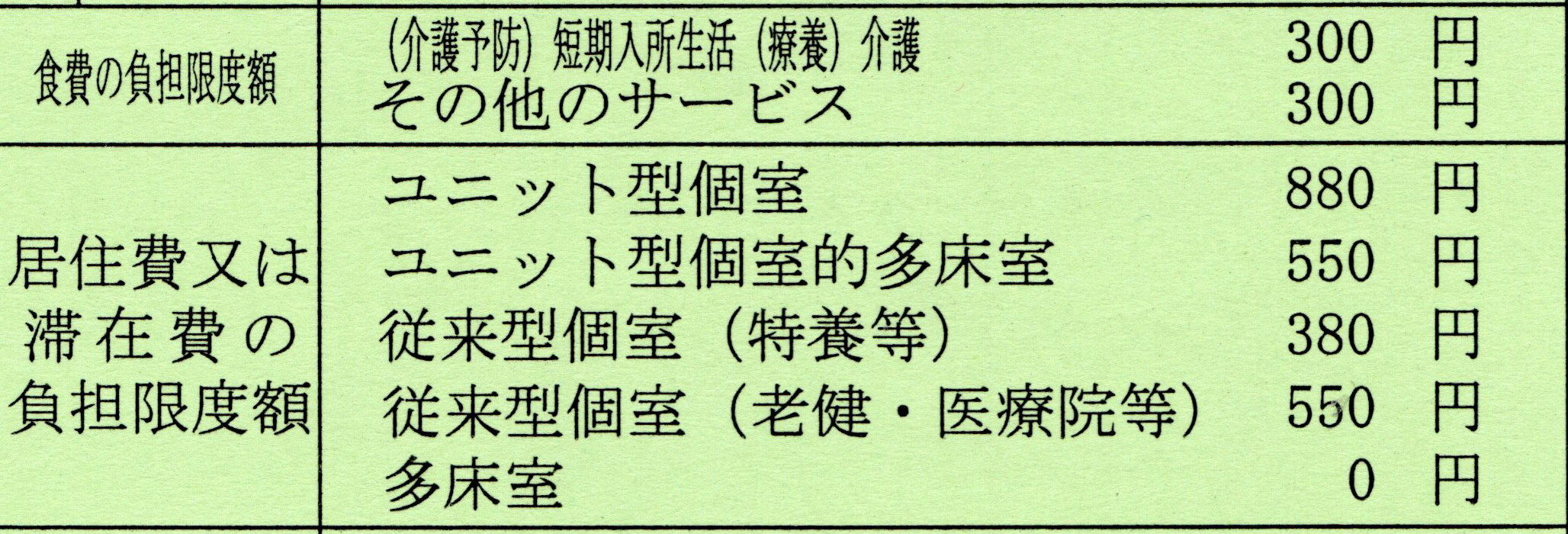

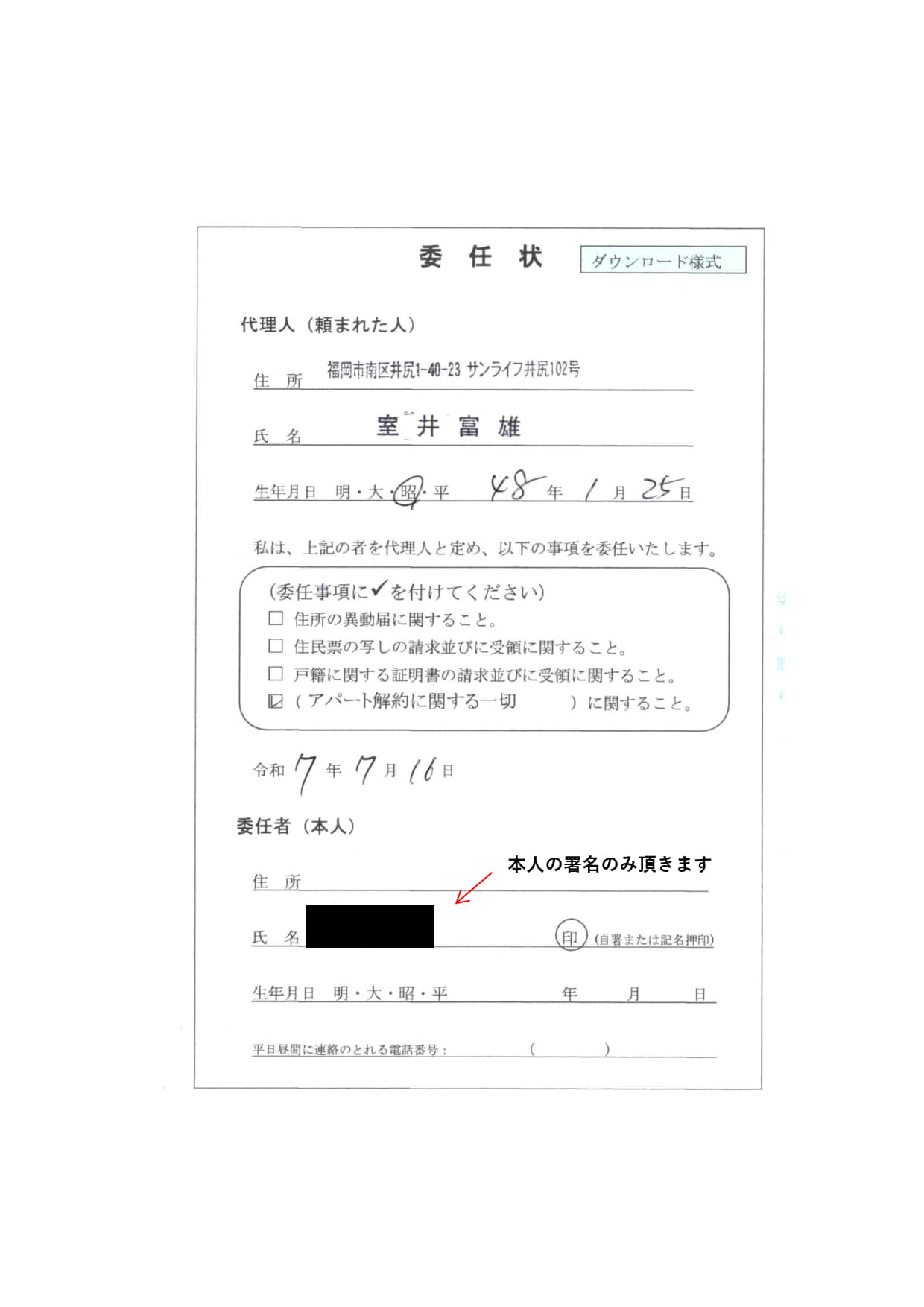

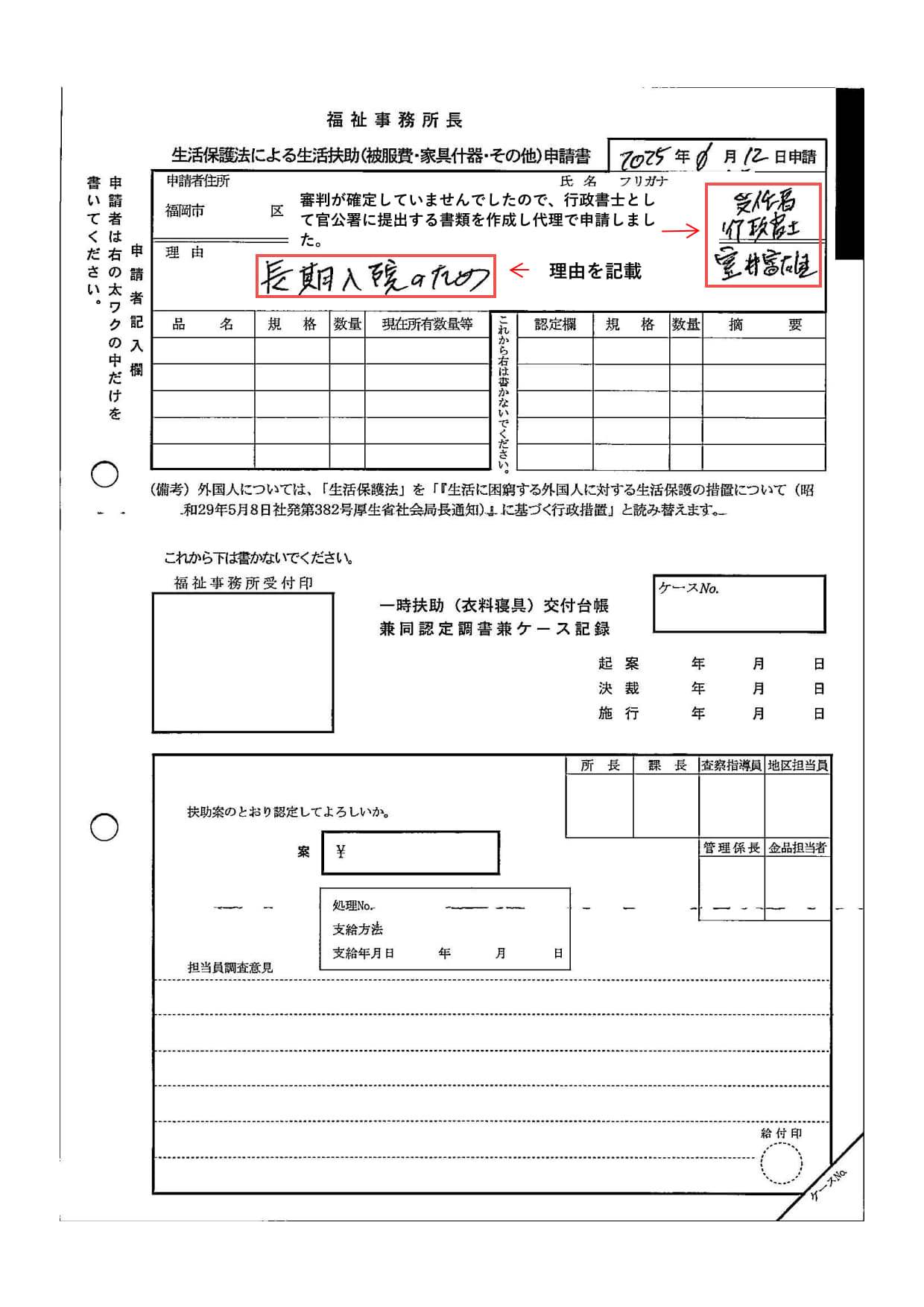

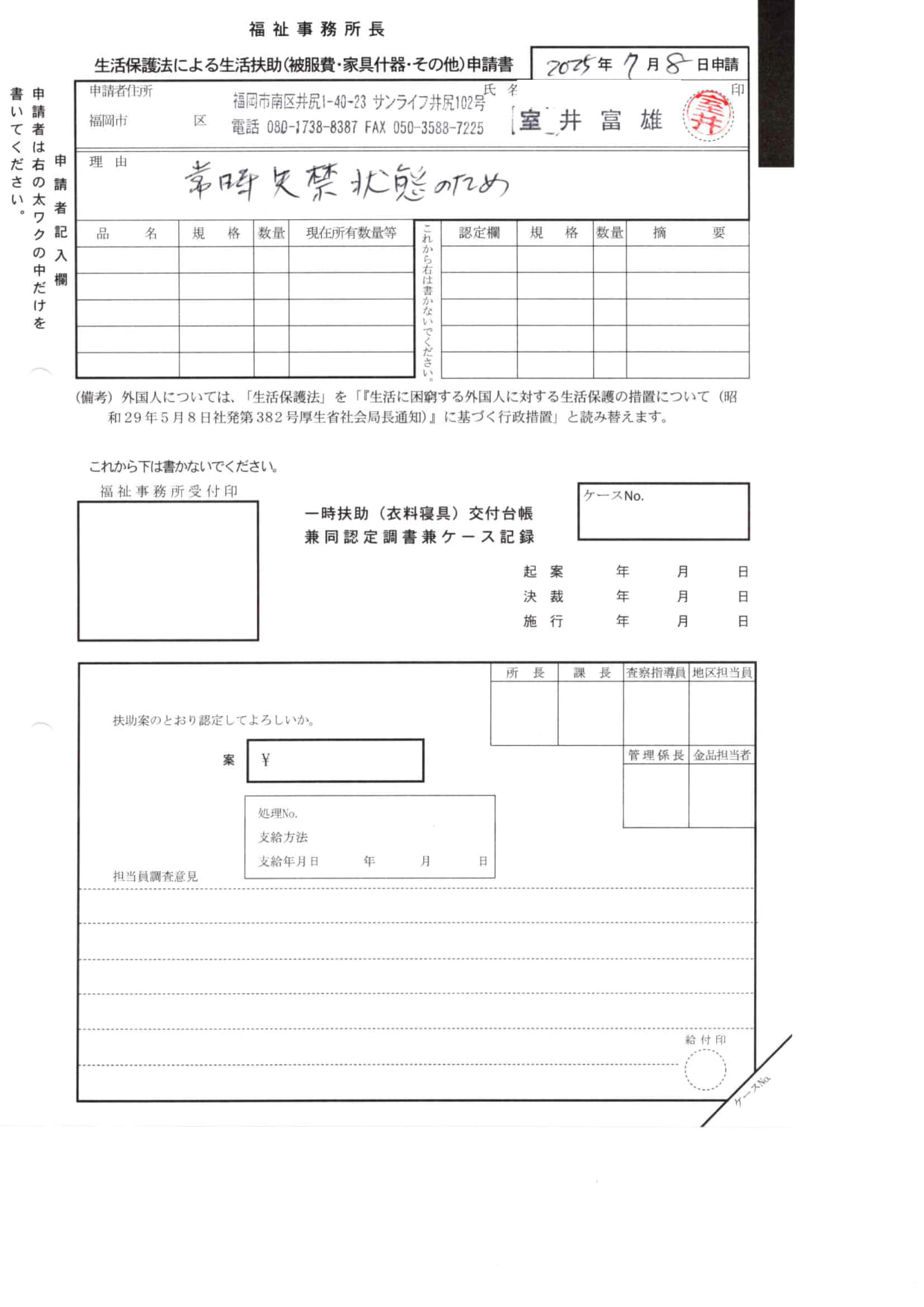

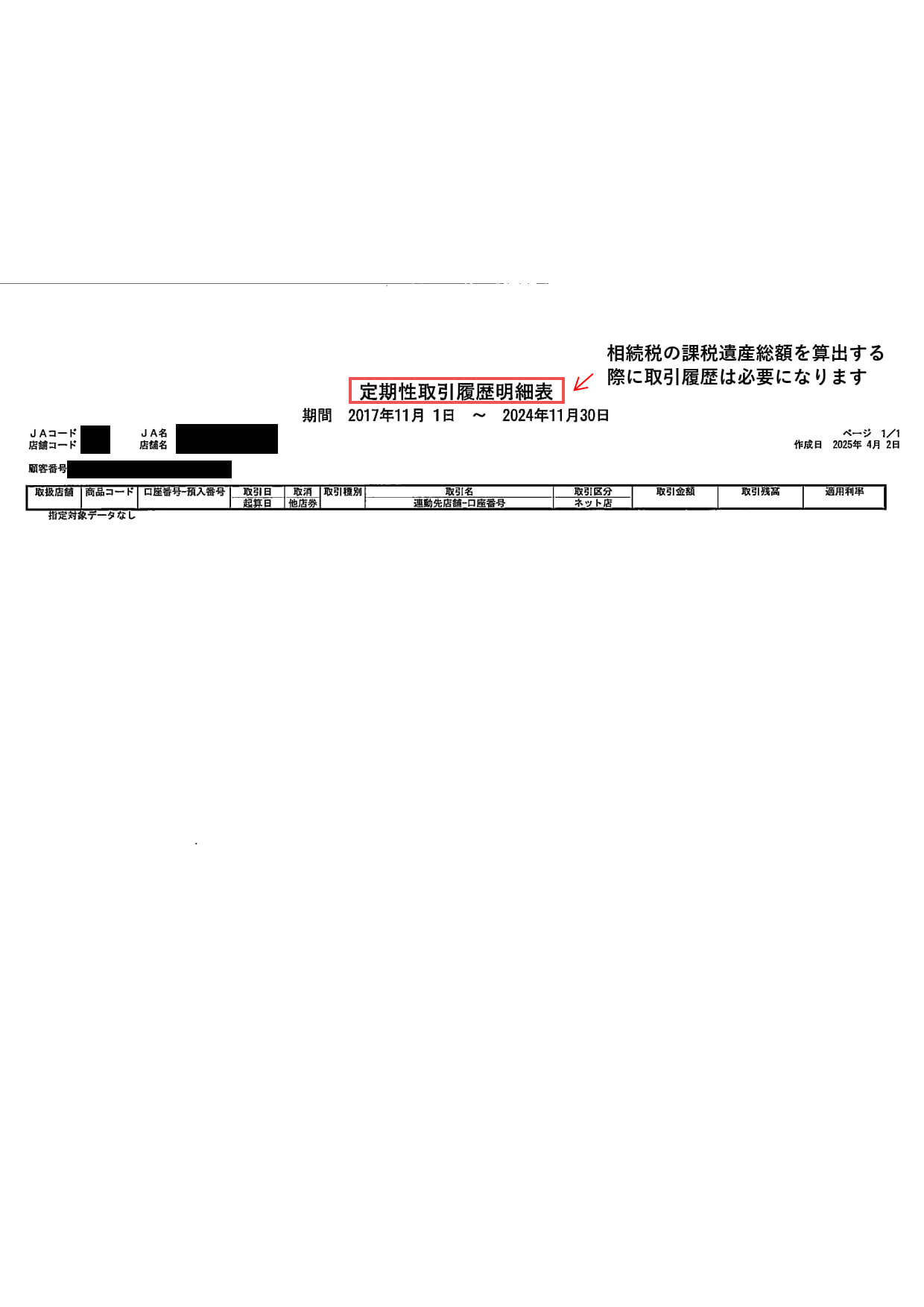

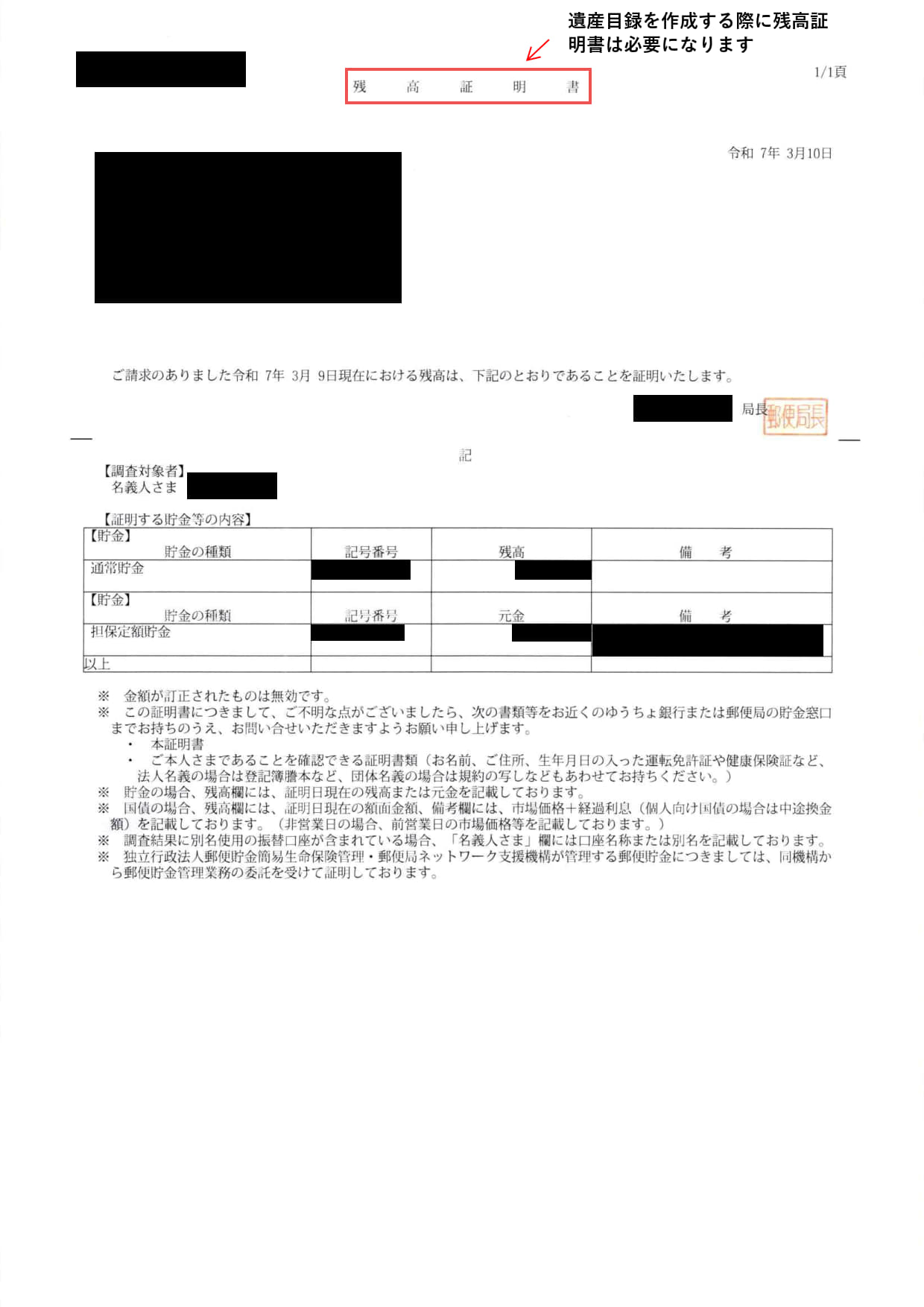

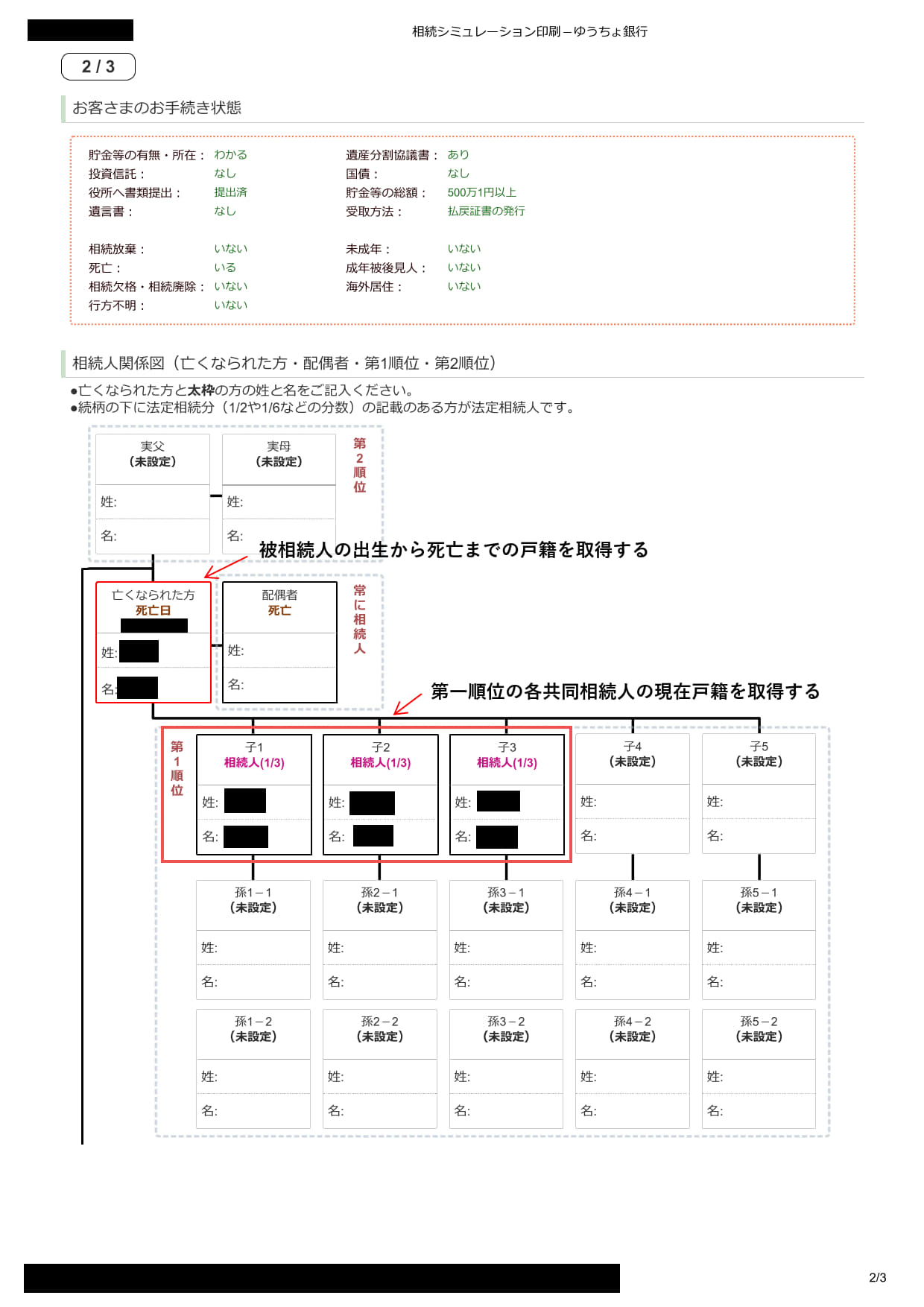

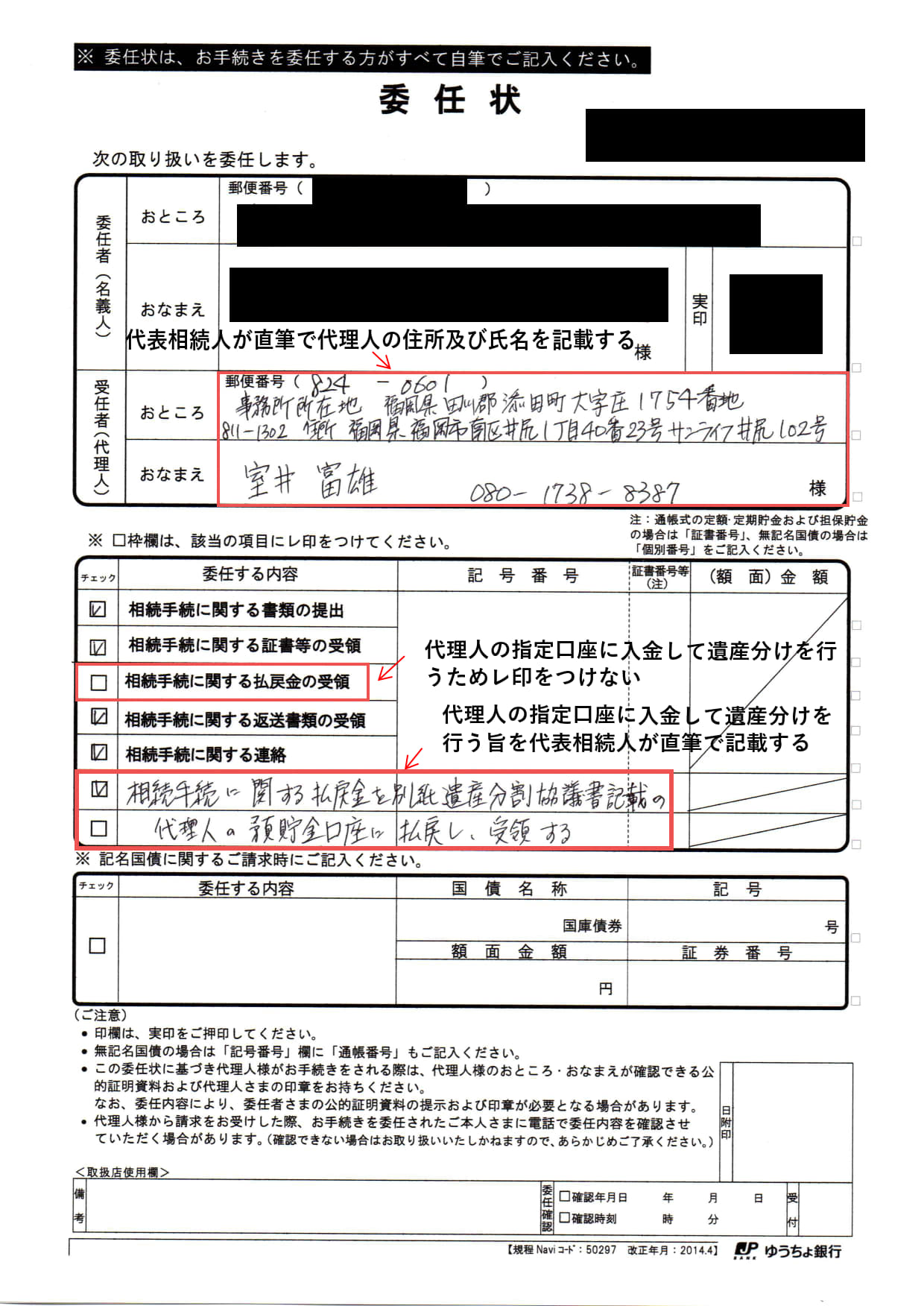

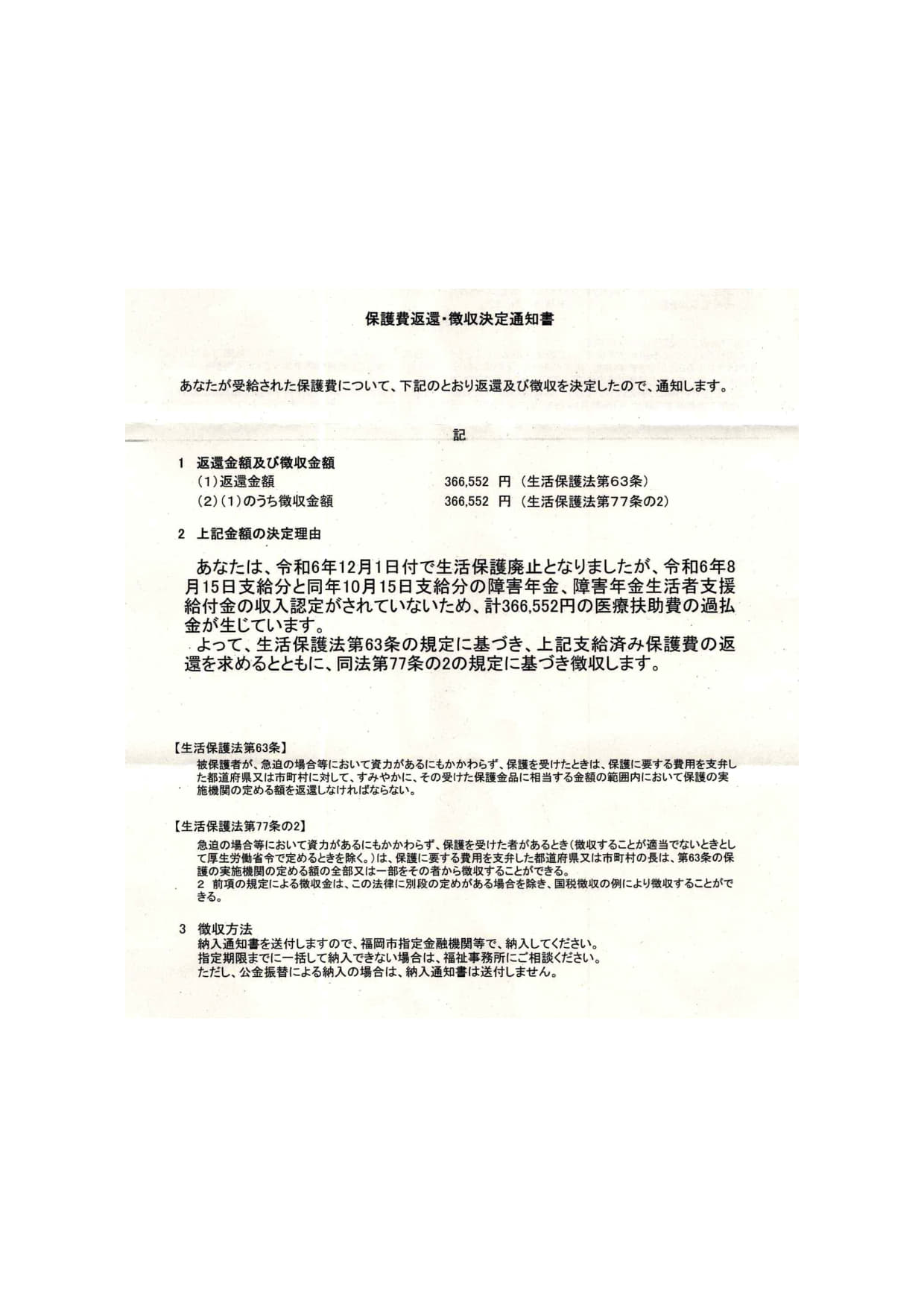

本題の保護費の返還です。この方が長期入院した場合、施設入所中の生活扶助額71,450円が入院中の生活扶助額25,710円に調整されます(令和7年12月18日現在)。この時、既に最低生活費106,450円(施設入所中の生活扶助額71,450円+住宅扶助35,000円他)が支給されていた場合、資力があるにもかかわらず、保護を受けていたときに該当し(生活保護法第63条)、45,740円(施設入所中の生活扶助額71,450円-入院中の生活扶助額25,710円)を返還することになります(住宅扶助35,000円は入院中であっても変わらず支給されます)。45,740円の返還金はかなりの負担です。返還の電話があったときは、「え!?」って感じになります。入院してすぐに調整されるわけではなく、おおむね3ヶ月を目処に調整されます。注意しましょう。尚、督促状が発布されてから⼀定期間が経過しても返還されない場合、裁判所の⼿続きを経ることなく、滞納者の財産が差し押さえられます(国税徴収の例)。納期限に返還するようにしましょう。

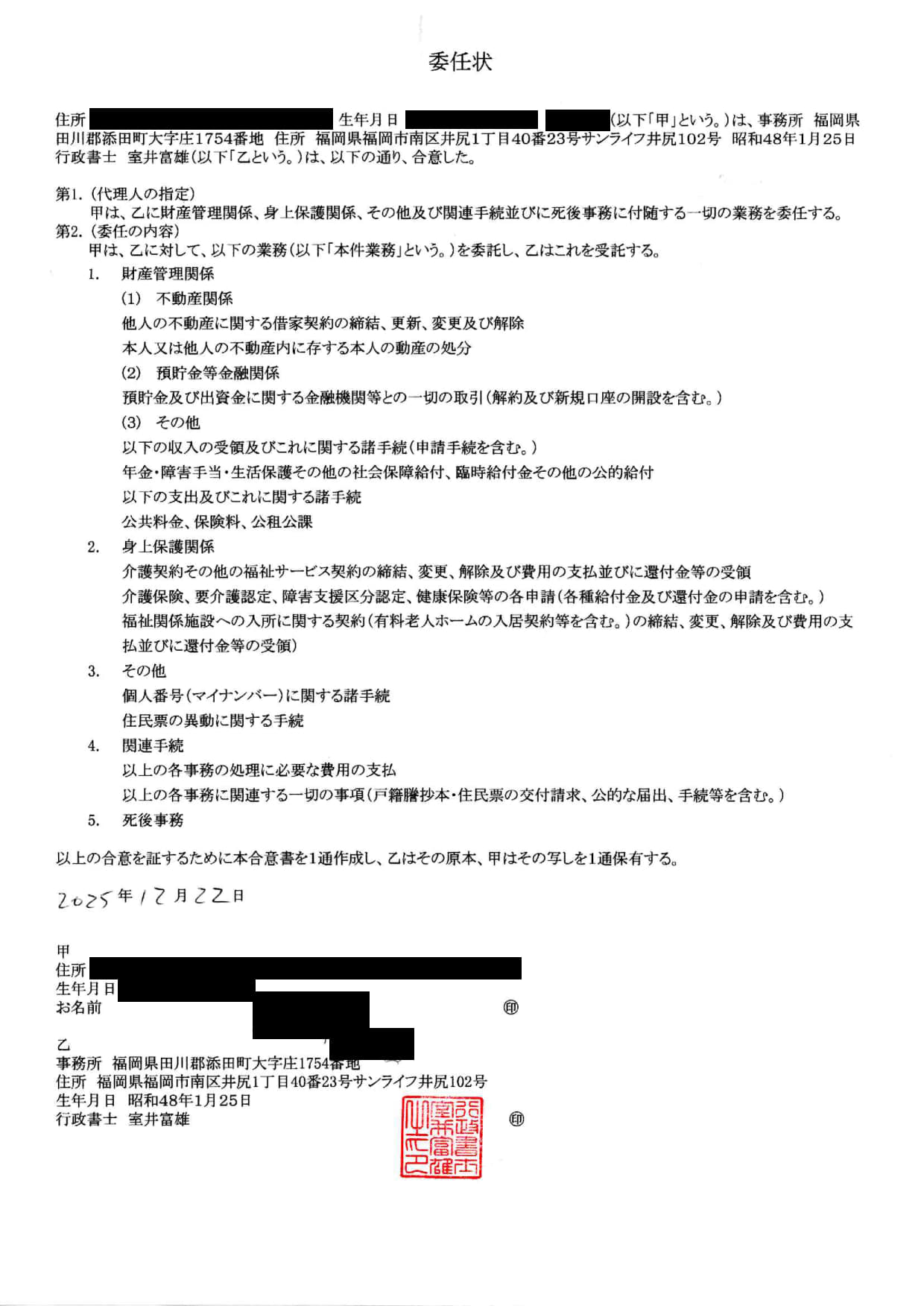

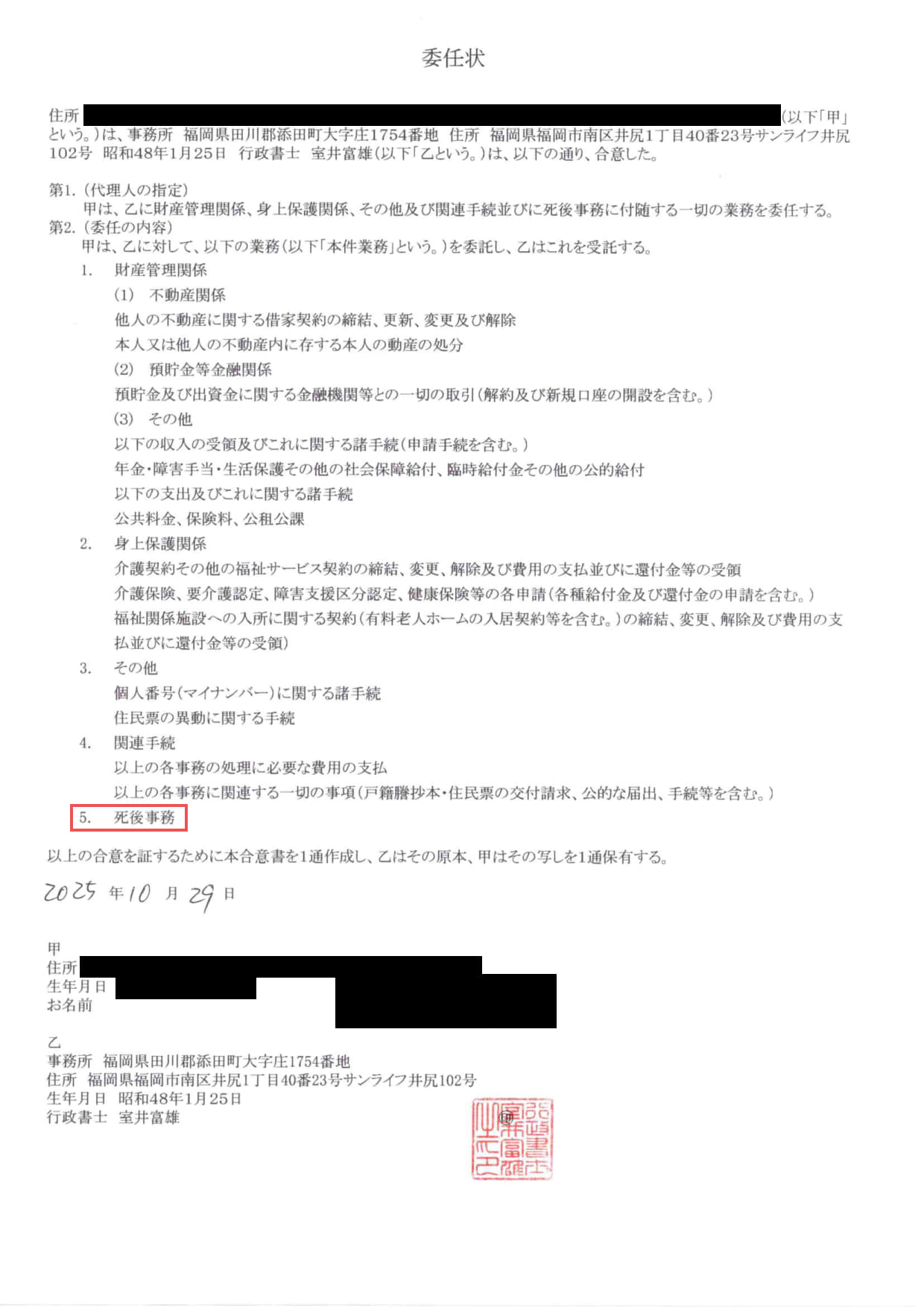

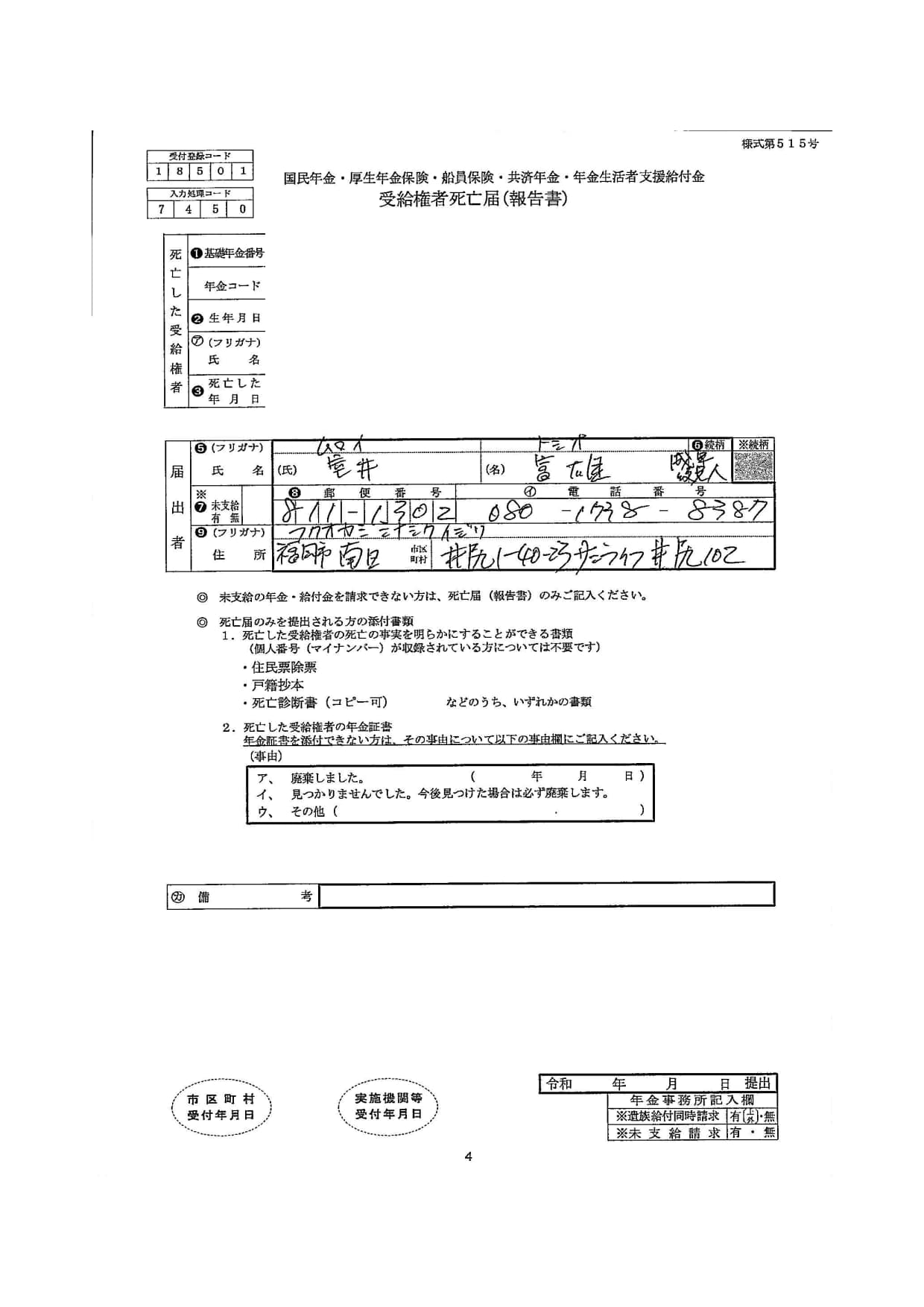

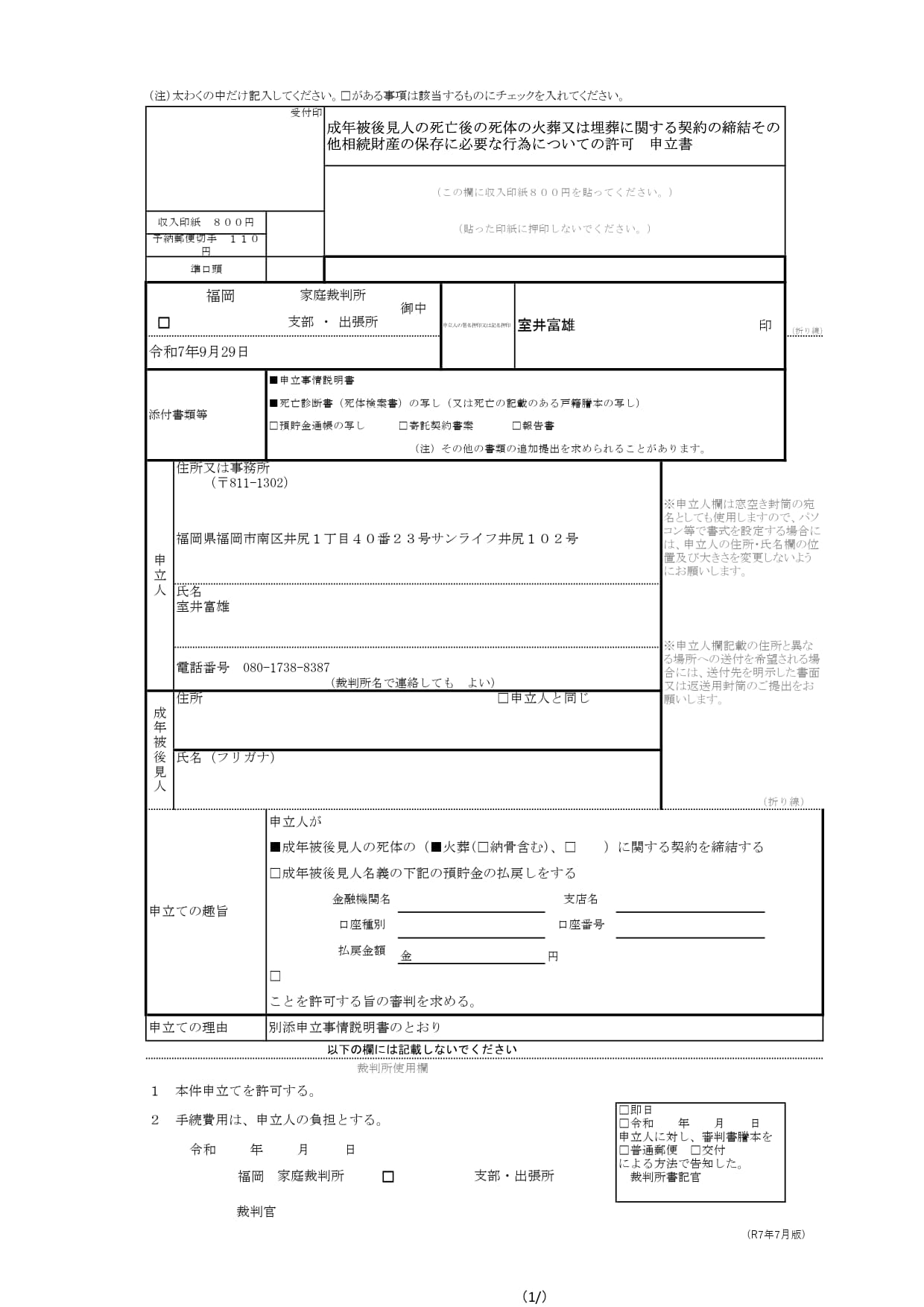

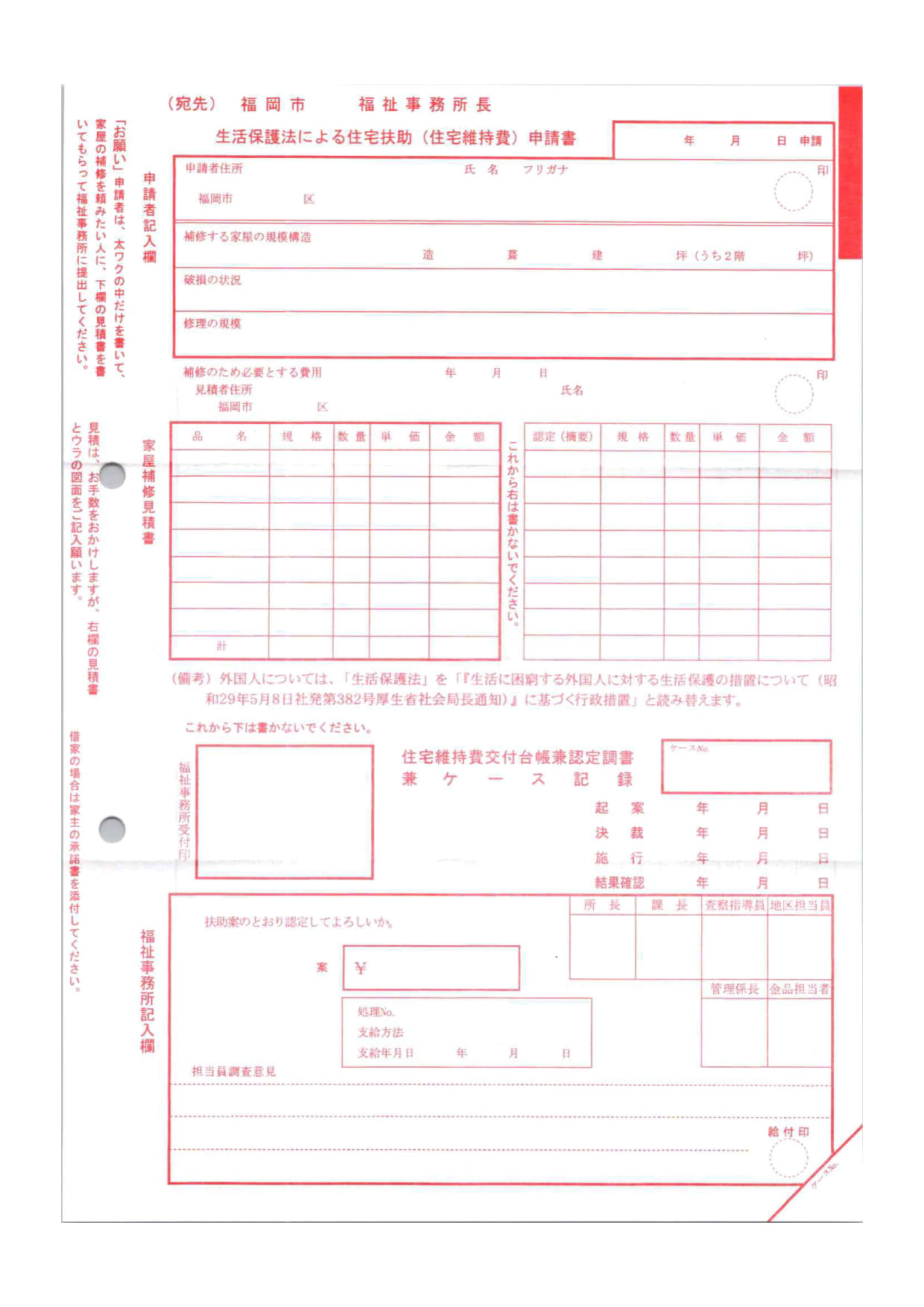

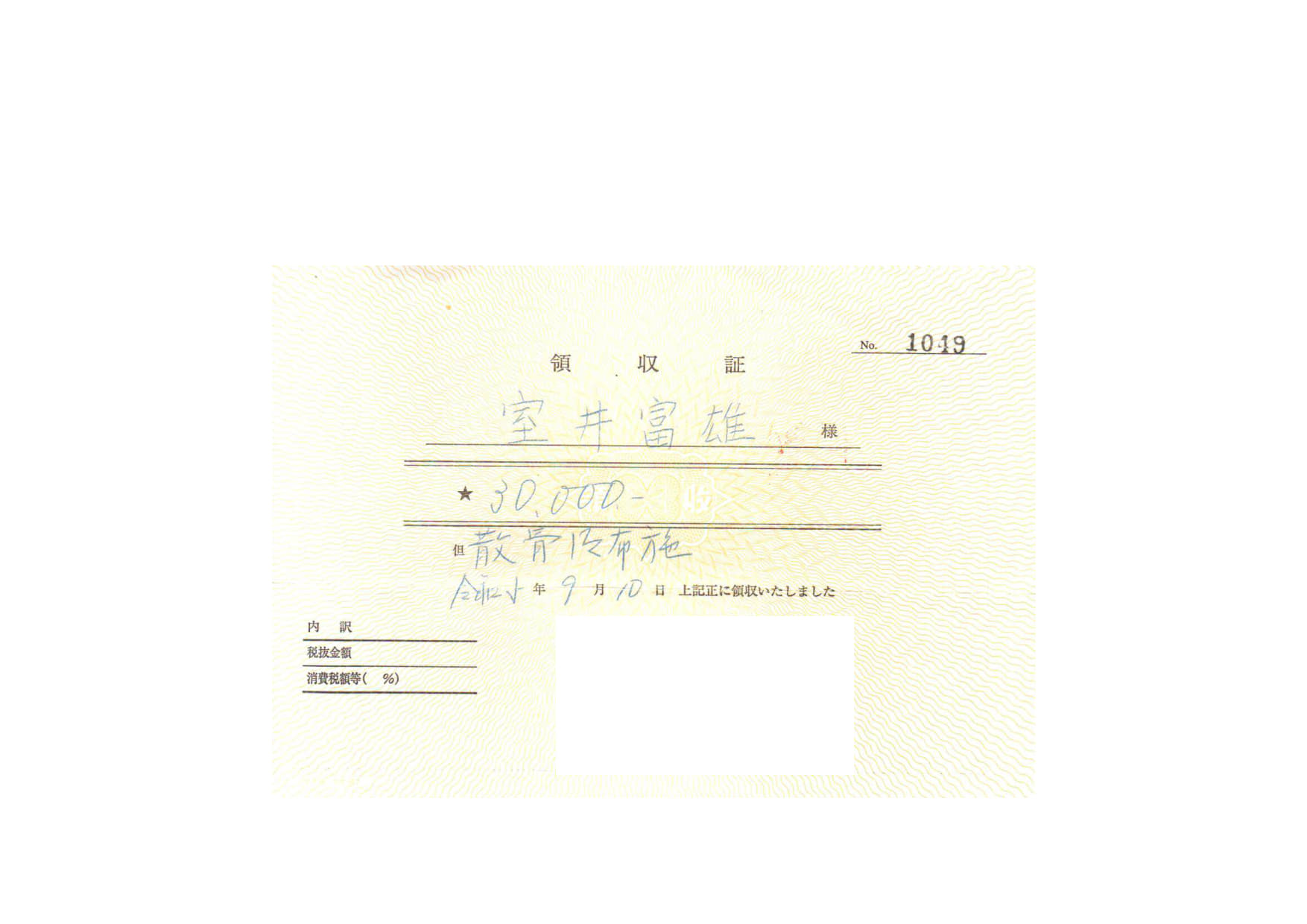

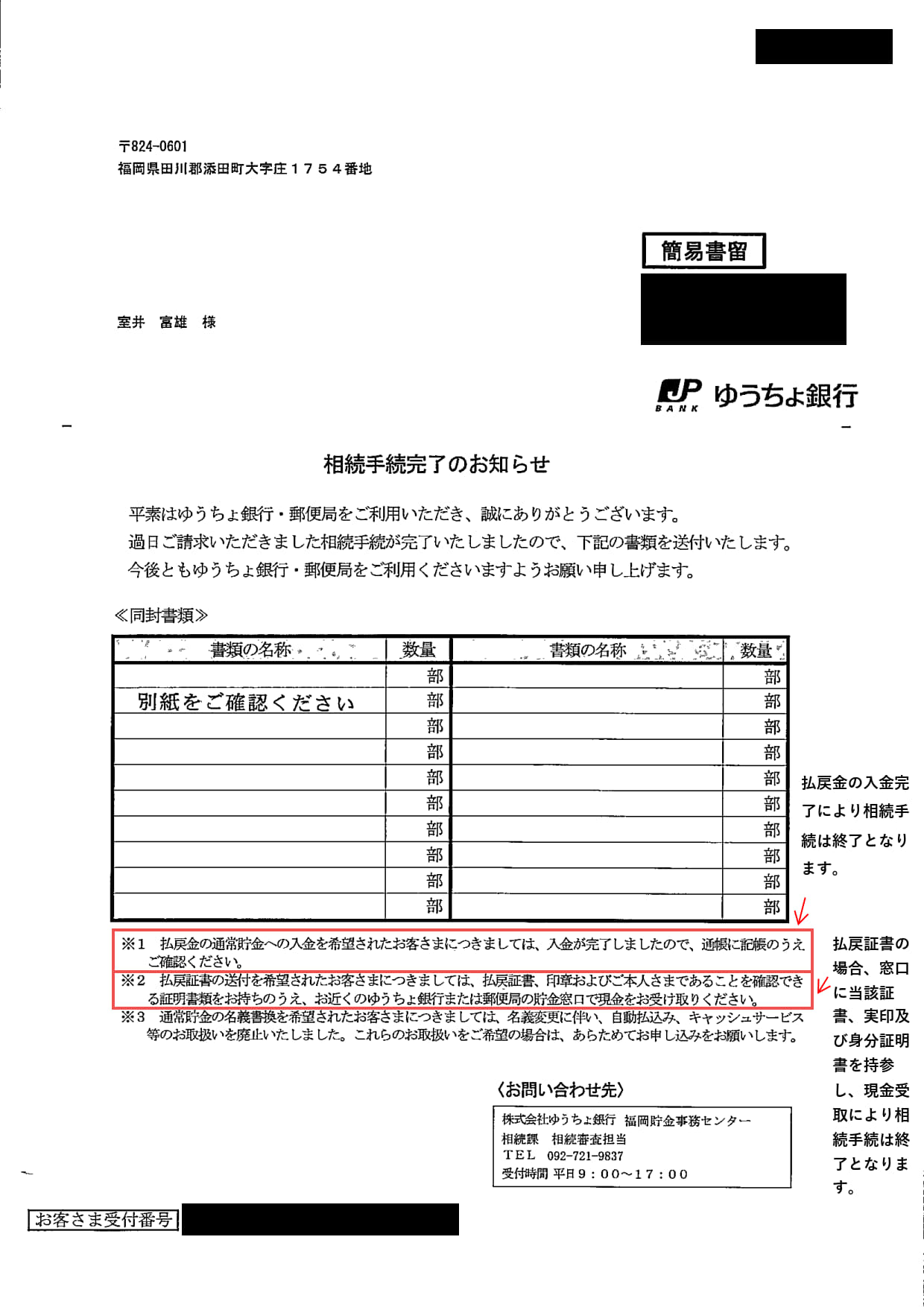

実際の保護費返還・徴収決定通知書

(保護の補足性)

第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

生活保護法

(費用返還義務)

第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

(費用等の徴収)

第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。